逃げる 一 回想の山 マシラ

面倒な仕事ばっかり押しつけられて困った事は数限りない。

敵もさるもの用意周到に仕掛けてくるので、逃げられたためしがない。

と頭を下げられると、それだけで断れなくなる弱い性格らしい。

この例でいけば、振り込め詐欺団からみれば鴨が葱を背負っているとはマシラのこの性格を言い当てている自覚して、心底気をつける必要があるだろう。

しかし、事が山になると、逃げるのは得意だよ。

クライミング技術とか、高所耐久への能力は、本当に凡庸であり、他は何もなくとも取り柄はこれしかないと言っても良いくらいに「逃げる」能力に関しては自慢できる。

例えば怖いお兄ちゃんに睨まれた時も、どこまで走れば安全かを周囲を伺い目算がたった瞬間に逃げる。

あたりを伺うときには狼狽ぶりを誇張し、逃げるそぶりを臭わさずに脱兎のごとく走るのがこつ。

追いかけてくる相手が陸上短距離ランナーなら逃げ切れないかもしれないが、100mも走れば99%大丈夫だ。

ただし、これは昔の話だね。

熊と喧嘩して今は自信喪失状態だし、熊に会わなかったとしても現に全力で100mも走ったらアキレス腱が切れてしまうように弱いし、たとえ腱が保ったとしても足は遅くなって逃げ切れないから、逃げるような事態に陥ることのないように用心はしようと思っている。

思い出した。逃げられない時もあった。

便所に呼び出され、入った瞬間に入り口をふさがれた上に周囲を十数人にぐるっと取り囲まれ

応援団の活動が気にいらなかった。高校生の頃の事だ

野球部の応援にだけ血道をあげ、団以外の生徒にも恐喝まがいに応援を強制するのに他のクラブの応援には一回として行ってないじゃないか。

その上、本来スポーツクラブの活動支援としてみんなから集めた体育振興費の予算はジャブジャブ使いやがる。

いっそ野球部と応援団は合同クラブにして予算を統合削減して、こっちにその分をいくらか回してくれよと全校集会であじった事への集団による仕返しだった。

集会では拍手は沢山あったが議決はされなかった。

ようは野球部顧問が牛耳る運営側からは無視された提案だ。

昔から周辺から固め用意周到に自分の意見を通す策には欠けたマシラだったということさ。

そんな結果に終わったが、言いたいことは言いきった気持ちよさがあって、自分的にはそれで済んだことのつもりだったのだが、

彼等は、言われたこと自体が気に入らなかったらしい。

さすがに十数人に囲まれると逃げられない。

鉄拳をちらつかせる彼らを前にして

と詫びを入れた。

頭の中でも自分では少しも悪いことしたとは思っていなかったので、これも逃げの手口だった。

おかげで三発くらいこづかれるだけで済んだのだ。

マシラって逃げ上手でしょう。

そんなこともあり、あいつらがのさばっていると聞いている同窓会とかの誘いがあっても参加したことがない。

三年ほど前に統廃合で学校そのものが吸収され野球部も学校そのものが自然消滅したと聞いてせいせいとしている。

俺はきらわれもの!

あっ 念のため断っておくね。

借金取りからの逃げ足が速いかどうかは、いまのところ経験無しだから不明だ。

こんなように日常の中では少々の失敗はあったけど、山では逃げ上手なんだよ。

今まで、その能力を活用し何とか生き延びて来たと思っている。

はその時の経験から体が実感して得たマシラのポリシーなんだよ。

では、どんな逃げ方をしてきたかというと

逃げる姿って、人さまに自慢話として誇示するようなものではないですよね。

それをあえて書いてみる。

その一(那須 朝日岳から三斗小屋温泉へ逃げる)

終着の大丸温泉でバスから降り、スキー客の間を縫って歩く。

時折風が地吹雪となって雪を舞いあげる。

とても寒かったように覚えているが、雪を吹き飛ばされて地肌が所々むき出しになった山裾は、その分ラッセルがいらないので風にあおられている時はあっても歩けないほどの事はなかった。

程なく、掘っ立て小屋だった峰の茶屋につく。

無風の暖かい日なら、冬の日でだって小屋番が売店を開いていようかと言うほどの簡単なアプローチとなるはずなのだが、その日は入り口の看板が風にあおられて

と激しく戸を叩いていた。

その音も風が向こうに向かう方向の時にはかき消される。

計画では峰の茶屋から朝日岳に登り、三本槍を経由し縦走を続け、三日後に目的地は忘れたが下山する予定だった。

風が多少はあるにしても、雪は深くない。

ほっぺ しもやけには用心が必要だが、それほど険しい場所への山行では無い。

天気だって峰の茶屋付近では地吹雪はあるが、雲の合間に青い空だって見えていた。

しかし、朝日岳の山頂に着く頃には強い風に雪が混じり、目も開けられないような状態に変わっていた。

突風にあおられ、身をその場に確保するのがやっとで上も下も分からないような状態に陥ったのだ。

前線が通過する際の山の天気はまさに急変する。

その真っただ中に飛び込んでしまったらしい。

メンバーは四人くらいだったと思う。

今でも山の現役を自認するMくんがいたのは覚えている。

サブちゃんもいたはず。

当然だが、風に吹かれて周囲の視界が風雪に遮られ3m先を確認することが出来ない完璧にホワイトアウトにはまって方向も分からない。

進むに進めず山頂の標識のそばの這松の中に潜り込んでツェルトをかぶった。

這松の中は風を遮りやすい場所のはずだったが、風は容赦なく隙間からやってきて、あおられたツェルトがバタバタと空にはためき飛んでいきそうなのを押さえるのがやっとだった。

この先どうなるんだろうなんてことを考えている余裕は無かったんじゃないかな。

そうやって待機した時間は3時間程だったと思う。

ホワイトアウト 山頂付近

ホワイトアウト 山頂付近 前線の通過時間なんてそんなものさ。

今だったらそう考え、風の止むのを待って予定どおりに計画を進めるだろうが、山を始めて何年も経っていなかった時のことだ。

山の天候なんてちゃんとは知らなかった。

強風がいくらか柔らかくなった。

しかし、強風を過ごす中で、もうダレもが計画通りに進もうなんて思っていなかった。

そうなのだ。

たった三時間ばかり強風に当たっただけで意志が揺らぐように、少しでも障害があるとくじけてしまう意志薄弱な山屋集団の一員だった、マシラは。

三斗小屋温泉

三斗小屋温泉 朝日岳から一番楽な逃避コースは北方の尾根にマークされた標識をたどって三斗小屋に下ることだ。

岩場や吹きさらされるような心配は無い。

林間のマークを見外さないように慎重に下降し、本来なら稜線のどこかでのツェルトビバークの予定が、豪華天然温泉貸し切りの旅に変わった。

軒先に天幕を張り、半裸で通って浴びた風呂はたばこ屋さんだったか大黒屋さんだったか、どっちがどっち?

両隣の宿屋のうちの道を挟んだ下段の旅館の軒先にテントをはり、風風に当たってしもやけ気味だった指先やほっぺを大きな風呂場を温泉プールに変えて水泳をしながら暖める。

天幕に戻って冷えたら湯浴を繰り返す。

このような荒天の日に他に客なく天国のような温泉療養三昧の一晩だった。

豪勢な温泉気分の翌日、なにやら気恥ずかしく峰の茶屋の峠を越え、きた時のバス停から帰宅した。

<2007/12/09>

次に逃げたのは

こんな感じに書くと、滅多に逃げ出すことのない強い山屋と思われかもしれないが、弱気に染まって逃げ出した事は数数え切れない。

ここでは、その中から”逃げた”とのキーワードを出せば、反射神経的に脳裏に浮かぶ事件を書いているに過ぎないと予め断っておく。

前回の件のそれから数年後の冬の事、小窓尾根をアプローチにして三の窓に定着し、厳冬期のチンネ各ルートを全て登ろうとしたが、雪崩の恐怖から取り付き予定の尾根にすら手を触れることなく、逃げて、逃げた事件だ。

この話はどっかで一回話した気がするが、自分で経験した始めての本格的な冬山として印象が深いので、もう一度話す事にする。

年末の何かと忙しい12月の23日に上野を出るとなると職場では白い目で見られた。

だが、そんなことは山に行きたいという気持ちからすれば、どうと言うことはない。

このような一生懸命に山に入っていた時代に24日に町の中にいたことはない。

翌日朝には伊織の集落から先の発電所までかなと思ったタクシーが馬場島までは入って入山初日は楽勝ムードだった。

メンバーは7人ほどいた。

後発は26日あたりに20人ほどが早月尾根で入り、三の窓で合流する予定である。

馬場島では雪はわずかだった。

松尾平のデポを確認してからもどり、ダンプ跡の残る雪面を白萩川沿いに沿って進む。

そのころから雪が降り始めた。

最初は遠慮がちにチラチラ程度に降る少しの雪だったが、それは五日続く大雪の始まりだった。

もう半日早く山に入っていれば、逃げる必要は無かったが、三の窓に閉じこめられただろう。

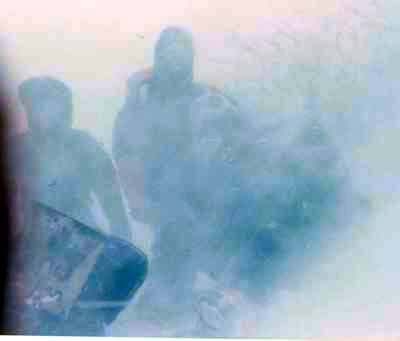

早月尾根

上々の天気にヤッケもなしに歩いたが、タカノスワリと呼ばれている発電所の取り入れ口に着く頃には完全武装する必要がある雪に変わった。

取り入れ口のトンネルに荷物を置いて上流を偵察に三人が出かける。

小窓尾根に取り付いたら、池ノ谷への下降路が分かれるあたりの小ピークまで登ってしまおうと決めていたが、肝心なのは尾根に安全に取り付けるかどうか、まずはそのポイントを確認に行った3人は一時間ほどで戻ってきた。

取り付きは分かった。

ただ、

となった。

こうして、時間的には少し早かったが、山に入った初日は取り入れ口の点検用トンネル内部の乾いた土間の上での設営となった。

この場所は狭い谷間の一角で風はほとんど入ってはこない。

雪はガンガンと勢いを増し、ちらちらとトンネルの中に乾いた粉が舞い落ちてくる。

次の日は一日待機だった。

待機二日目の朝、少し雪が小降りになったと思った。

急きパッキングを行い、身の丈ほどまで埋まった雪面を百mほど先までラッセルを済ませて出発した。

そのラッセルが切れたポイントまで達したその瞬間に谷間一面に雪崩が起きた。

正確にはトンネルから少し先の角の所まで雪崩がやってきて雪崩本体は止まったが、発生した雪煙がトンネルまでの谷間一面をもうもうと埋め尽くした。

この一発で肝を増やしたが、これで大きいのは終わりだろう。

では

そう思ってザックの雪を払って出かけ直そうというときに、もう一回同じような雪崩が前方を見舞った。

だれもが

と思っていた矢先の事である。

5分前に出発しなくて良かったと全身雪粉まみれでトンネルに戻る。

と誰かが言ったが、その待っている間にも二回くらいトンネルの向こうに雪煙が

という微妙な感触を顔に当てて通過したのを感じた。

そんな状況の中では教えられなくとも再びの突入は特攻と同じだと誰もが思っていたから、数時間待機後の”総撤退”のリーダーの声が発せられるのは自明だった。

来たときには一時間程でやってきた道、そこは既に上半身が完璧に埋まる程の積雪に変わり、空荷のラッセルを交替に繰り返し、馬場島にはたっぷり半日の時間が必要だった。

濡れ鼠になった体を馬場島山荘のストーブで二時間ほど乾かした。

タクシーが上市から伊織への峠までしか入らず、そこから一日歩いてきた後発と合流し、その日はラッセルが踏まれていた松尾平まで行って天幕に止まる。

このように取り入れ口まで雪が無ければ馬場島から一時間の距離を四日も掛けて往復がやっとだった。

それからも剣の雪はものすごく、早月尾根に進路を変えた残りの四日間も毎日の雪々雪雪、20数人が総がかりなのに一時間で200m進むのがやっとのようなペース雪の中に長い雪洞を掘って進むようなラッセルを繰り返し、剣の山頂に立った。

そこからは長次郎の頭までの偵察がやっとと、当初の小窓尾根からチンネ全ルートを登ろうという意気込みからは遠く、豪雪の中を山頂に登ったのは、それだけでも凄いとの山岳警備隊の慰めはあったが、アルパインとは全く別のジャンルであるピークハントに終わった情けない逃げ帰の山登りだった。

だいたいがだよ、

12月23日に出かけたのが間違いだったのだ。

もしも22日に出ていれば、尾根には楽勝に取り付き、雪が激しくなるころには三の窓の雪洞の中にこもり、続く大雪の間は他にやる事がないと称して、事前に沢山持ち込んであったデポの停滞食を雪洞前に積み、チンネの岩壁にぶつかる風雪を肴に大宴会を開いていただろう。

ちょっとのタイミングでうまくいかなかったり、行ったり

自然相手は難しい。

もっともパーティーが小窓尾根に張り付いてから、この雪が降ったとしたら、細い尾根に乗った後では戻るに戻れず、大量の柔らかい雪とリッジに行手を阻まれ、三の窓に着くのは相当に面倒だし、着いたとしても壁は登れず本峰経由で下山するには、過去の遭難事例から稜線を歩くには相当の苦労が強要された可能性が高いから、どっちが良かったかは今となっては判断できない。

取り入れ口へのアプローチ

取り入れ口へのアプローチ

この半日の天候の差から逃げ帰った事と、早月尾根経由で本峰に達した結果から、早月尾根をアプローチにして三の窓に行けば多少の豪雪だったら、自分たちの行動力からして剣岳といえど雪に行く手を阻まれる事はないという甘い認識が頭の中に刷り込まれて、厳冬の小窓尾根からチンネ&源次郎の壁を登ってこそ、なんぼのものという当初計画の意図を砕き、一番楽なアプローチから剣の主要ルートを登れれば良いじゃないかと以降の年の戦術を変えさせた。

その結果として四年後に友人三人がアプローチの池ノ谷ガリーで雪崩に巻き込まれて亡くなるという結果を招いたとおもうと、自分自身は逃げに成功したが、友人には逃げの失敗を負わせることになった

苦い苦い

逃げ

の失敗である。

剣は結局は目的どおりには登ることが出来ず、遭難の翌年、厳冬期にチンネの岩壁一本を登ることで形を整えたが、事故の影響はまことに大きく、剣からヒマラヤへの拡大展開はならず、山岳会としての実質的活動も終末期を迎えた。

それからは各自のわずかな活動を寄せ集めるだけの連絡会としての機能を残して今日に至っている。

あの事故があろうと無かろうと、多少の早い遅いの差はあっても、

今日の社会人山岳会の凋落と社会からの逃避、言葉を言い換えれば

逃げる

というを社会現象を自分自身で痛く感じた一幕だった。

<2007/12/11>

次の逃げ

それは冬壁での事

狙っていた□□北壁は先行したパーティの転落処理に時間を取られている間の悪天による岩壁コンデションの悪さから

「今の俺らにはここは無理」

と逃げ出した。

逃げ出しただけでは◇◇◇◇◇遠征などと仰々しく家を出てきた以上格好が付かないじゃないかと、目的地を■■北壁に変えた。

そこは、もしも最初がダメだったら、ここにしようとのサブ的な扱いだったから登りのコース研究も、下山路の一般コースも、それほど真剣にはやってなかった。

しかし高名な三つの北壁の中では高度差は最も少なく、高難度グレードのピッチもなく、一番楽に登れる楽ちんルートだと思っていたから、天気さえ良ければ何ら問題なく登り切れると考えていた。

「明日から三日間は晴れる」

という予報の元にベースとなる小屋に入り、翌朝、満点の星が輝く中を登り始める。

登ったのは大半が傾斜度60~70°程度の雪の固まった広い斜面である。

一ノ倉のルンゼ登攀を盛んにやっていた頃なので、雪面の長さには感心したが、登るだけの傾斜度には難しさは感じない。

そうして15ピッチくらい登ったところで、右手にほんのふくらみ程度の小さな稜があったので、そっちに移動した。

そこから右方向へ横断気味にわずかに下って大クーロアールに入り、何ピッチか登ったら上部斜面にでて、上にたどればマリア様の像が待つ頂上へ出られる。

ルートはそう覚えていた。

朝早かったことと予定通りの進捗だったので、当日は、その稜の岩の窪みでビバークする事にし

時間が早いので余った時間を使い、ビバーク地から水平に延びる安定したバンドを伝ってから直上する大クーロアールを一ピッチほど偵察した。

事前研究では、傾斜は緩やかだと思ったクーロアールは傾斜度が70°くらいあり、雪は着かず岩壁がむき出しなっている急傾斜であり、想定と違っていたが、所々に残置ハーケンもあり、丁寧に登って、三ピッチほど行けば緩斜面への出口につながるはずだ。

そう思っていた。

しかし、これは間違いだった。

そうと気がついたのは翌日の昼過ぎだった。

昨日偵察してあった一ピッチ目から先は岩はボロボロだし、角度は更にきつく、残置は確かに点々とはあるが、どれもこれもグラグラしていて信用できないとトップが叫ぶ。

いくら何でも北壁・バリエーションといえど、伝え聞いているのとは違い、難しすぎる。

トップが1m程スリップしてグラグラハーケンに危うく止められたところでルートを間違ったと自覚した。

この入り込んだルートは大凹角ルートと言って、登路ルートではある。

ただし、下から上まで全てを登ったのは世界でも最高にトリッキーなクライマーだけだと聞いている。

僕らが北壁の雪面を登り始めた地点から200m程イタリア側の一般コースであるT稜側に進めば雪のほとんど着かない大きなカール状の立った岩壁があり、そこがそのルートの取りつきで、下から僕らが迷い込んだ地点付近までがもっとも難しいらしいのだが、そこから上部も脆い岩を相手に危険な岩登りを強いられるルートだと後日に知った。

間違いに気がついたら撤退するに限る。

逃げるぞ!

しかし、逃げると言っても急な下の安全地帯までは600mはある壁の中である。

走って逃げればではすまない。

左の稜(昨日のビバーク場所)につながる細いバンドに着いたときには、日は暮れていた。

そのバンドに腰を下ろしてビバークする。

夜中に苦しさに気がつくと空中でザイルにぶら下がっていたように、とても苦しい姿勢のビバークだったが恐怖は感じなかった。

下からのトランシーバーから、

と警察から揶揄されたとか。

天気は見込み通りに明日は良いが、明後日は崩れるとの予報も出された。

この地点から正しいルートに戻って山頂を目指す選択も無いわけではなかったが、好天が長くないとすれば、もはや下るしかない。

本格的な 逃げだ

マッターホーンN壁凹角への入り口

写真中央小尾根の向こう側が凹角ルート

マッターホーンN壁凹角への入り口

写真中央小尾根の向こう側が凹角ルート北壁ノーマルは手前雪面上端まで行く

翌日、遭難対策用巡回ヘリコプターがやってきて、ピックアップして欲しければ、その合図を出せとかトランシーバで言ってるらしいが、いかんせん言葉が良く分からない。

その会話を下のツェルマットで聞いた日本人が通訳を行ってくれもするが、現地の状況が分からない中での通訳なので、これも良く分からない。

最後にヘリコプターの乗員が、風防の向こうから直接何か話かけてきて、それは

と解釈した。

どうせなら楽に下りたかったが、元気だと判断されればそれ以上の迷惑は掛けられない。

自力で下山(逃げる)する。

登るには苦でも無かった雪の斜面だが、降るとなると下まで延々と続く急傾斜はなかなかに怖い。

下降の最初はパーティーのリーダー。

そして昨日がんばったサブリーダーが二番目に降る。

一番目と二番目は三番目役が上からザイルで確保しながらの下降だから少しくらいのスリップは許される。

だが、三番目はしんがりだ。

負け戦のしんがりはしんどいという。

逃げるために隊列が延び延びとなった所を勢いに乗ずる相手方の攻撃を個別に受けて撃破され、多くの場合は全滅してしまうのが普通だとう。

この場所でのしんがりは、上からの人の確保が期待できないこと。

雪面へ打ち込むアンカー類は持ってないし、岩に打ち込むハーケンは持っているが広い雪面なので打つ場所がなく、ハーケンを支点にしたザイルにすがって下降する事が出来ない。

そもそも打ち込む場所があったとして全ピッチをハーケンを二本づつ打つほどの本数は持っていない。

従って、ここからは登ってきたのと同じ方法で一歩ずつ下降するより方法がない。

ちょっとでも滑ったら、下で確保している二人の位置を通り過ぎ、最大では80mは落ちることになる。

登るより降る方が面倒なのは岩も雪の斜面も同じだ。

足元は見えないからステップの感触で大丈夫かどうかを一歩一歩確認し、その日の昼下がりに十数ピッチの急傾斜帯を終えた。

そこで三人並んでコーヒーを沸かして飲んだ。

その味が苦かったか甘かったか、

今となっては思い出せないが

アルバムに貼ってあるその時の写真を見ると、上手く

逃げ

おうせたとホットしていたことは確かだ。

下山を終えて(マーターホーン北壁取りつき)

下山を終えて(マーターホーン北壁取りつき)

こんなようにいつも苦くも甘くも上手く逃げられたのに、俺も焼きが回ったものだと失敗を自覚したとのは

11月のクマとの遭遇だ。

山は好きで登りに行く。

それなりに計画も立てるが、クマとの遭遇は計画化が難しい。

山の天候もいかようにも変化し、時には人間に向かって牙をむく事もあるが、多くの場合、事前に予測可能だから回避を考える時間も少しはもてる。

しかし クマ

これも自然のものだが、遭遇してから対応するまでの時間がほとんどもてない。

事前に出会わないように備える事がまず第一だが、ソレって人間の不遜な思いでしかないのではないだろか。

事前に準備できる自然現象なんて、そもそも全体の中ではごく少数だろう。万が一予期できないことに遭遇したら出会ったら相手にあわせ、その場その場の対応を瞬時に強いられ

「話し合えば分かる」

なんて悠長な受け答えが出来ないのが自然との交わりの本質であり、それも寛容して行かねばならないのが自然との遊び人の辛いところだろう。

いつもうまくいくなんて思わない方が良い。

奥鐘山

宇奈月温泉から冬期歩道を歩く。

欅平まで重い荷を背負って狭いトンネルの中をひたすら歩く。

トンネルと言っても人一人が荷を背負って歩くといっぱいの幅になる程度の狭さである。

所々に明かり取り用に窓が着けられている箇所もあるが、冬期の積雪のためにトロッコが走れない時期に上流の作業場への最小限度の物資、人の往来用に作られたものであるから狭い。

ただ、その中を歩いている分には、天候を気にすることもなく、雪崩を心配する必要もない。

とは言え距離は約20kmはあるから、たまに外に出ると心が晴れ晴れとする。

外の景色が楽しめないとすると歩行中の楽しみはマイクロレコーダーからの音楽のみである。

中島みゆきの「時代」(もちろんリメーク版でない初期バージョン)を

なんてどやされながら、ひたすら歩いた。

冬期歩道は、その中島みゆきが2002年の紅白で唄った黒四ダム付近のトンネルを人一人通れる幅に縮小したイメージを思い浮かべれば良い。

You Tube 時代 → http://jp.youtube.com/watch?v=b28PHX0Bb_c&feature=related(削除)

その冬期歩道の終点は欅平。

ロープエーへの入り口の扉の向こうには赤々と明かりが輝き暖かそうだった。

そこは関電関係者専用であり、鍵も掛けられ立ち入ることは出来ない。

冬期であり、トロッコはなく駅は無人。

ホームには冷たい風が雪の粉を砂塵のように巻き上げていた。

僕らはそのホームでツエルトにくるまって一日目を泊まった。

二日目

ホームの端からトンネルの中に入り、黒三発電所の軒先を通り、新黒三発電所の放水路のところから黒部川に降りる。

その時の積雪は思ったよりは少なかったが、名にしおう豪雪で有名な黒部である。

川の周囲は一面の積雪だった。

その中で、衣服を脱ぎ、カッパの下だけを着け、胸のあたり迄を水に着けて瀞を渡る。

夏には流れのある瀬だが、黒四ダムからの放水もなく、冬期ということで周囲の山々も雪に覆われ水量は少なく、瀞になっているので黒部川ではあるが、水の勢いは弱く思ったよりも簡単に対岸に渡れたが、さすがに真冬に半裸で全身水に濡れるのは辛く、渡り終えた体は寒さに凍える。

そんな徒渉を二回位して奥鐘山西壁登攀のベースである対岸の大岩下につく。

奥鐘山は標高1543m 西面は黒部川のほとりから一気に400mの壁がそそり立ち、それにいくらか傾斜の落ちた岩壁が更に山頂まで400m続く。

登攀の対象となるのは下部の400mだが、左方ルンゼから紫岳会ルンゼまでの間に何本かのルートが設定されていて、僕らの狙いは富山大ルートと京都ルートの二本同時の登攀だった。

マシラの担当はハングの比較的小さな富山大ルートだった。

ハングが小さいと言うことはハングとハングの間のスラブ壁の傾斜が比較的緩く、特に下部はフリーで登るピッチが多いという特徴があるが、OCCとか近藤高見ルートのように岩の弱点から弱点つなげてハングを出来るだけ避け自分自身の登攀技術を駆使しないと登れないルートに比べると、ハングを避けていない分だけ垂直にラインが引かれる人工登攀の比重が高く、困難度はOCC等と比べるといくらか下がる。

冬の場合では人工登攀が多いというのは、例えば1.2m間隔で落下に備えた支点がある分だけ、自然の支点に頼るフリー主体のルートに比べれば圧倒的に安全で精神に優しいルートといえる。

壁の中には雪や氷の付着は少なく

と言う声も出たほどの楽勝の雰囲気だった。

唯一気がかりと言えば、途中に四~五個くらいあるハングの出口のいずれにもツララがぶら下がっていることだった。

特に下部が終了(登攀終了点)する最後のハングには、岩小屋から見ても太い松の木が岩の上から逆さにぶら下がっているかのような8~10mは越えそうな巨大なのが見えた。

あれは、どうやって処理したら良いんだろうか。

それ以外の段のハングは1、2m位の大きさであり、たたけば落とせるだろう。

キーパー担当の人たちにベース(岩小屋)の設営を任せ、ルート担当は登攀用具を引っ張り出すと、京都ルートは大岩の上を飛び石、富山大担当は張られているロープを使いチロリアンブリッジで対岸に渡る。

今日は明日からの登攀に備え行えるだけだ。

富山大ルートの場合、下部のフリーのスラブを抜けて最初のハングにまで行ってロープを固定しておけば、そこまでユマールで一気に距離が稼げ、明日はハングに力を集中できるので、精神的にも楽になるという狙いだった。

階段の草付きを少し登ったら、左に延びる垂直な岩稜にコンタクトするスラブを一ピッチ登る。

そこから左の岩稜へトラバースし、小さなハングを乗り越すと下部の大スラブにでる。

この大スラブは傾斜が50~60度と緩く、右上に延びる小さな岩の窪みをアイゼン刃フリクションを頼って登ることになる。

40mピッチの途中に打たれた支点は一箇所くらいしかなかったと思う。

このワンピッチを終えたら更にワンピッチをフリーで登り、三ピッチ目に草付きを挟んで登って最初のハング帯(5m位?)に達する。

これで下部のフリクション主体のフリーピッチが終わる。

フリーのピッチはこれからも随所に出てくるが、2ピッチの長さに渡るのは、この部分だけで、それ以外でのフリーピッチは10m内外だったと覚えているから、その部分で行き詰まったら二三本のボルトを打つなら、何とでも処置可能だと考えていた。

まあ、ハング部分や人工登攀部分でちょっと怖い事と言えば、ハングに打たれているボルトのリングがすり減り延びて、途中の一本二本は切れてしまっていて、代替えに靴ひもを通したのに全体重を掛けて空中サーカスを行うシーンが何カ所かあって、そこは厭だなというのが、秋の季節に登ったときの感想だった。

今回、その場用のφ2m/mの紐はタップリと準備してきた。

京都ルートを雪かきして登る

京都ルートを雪かきして登る

問題は、この下部スラブを速やかに登ることである。

スラブに出たとき、フリクションで辿るべきルート上に多少の氷は着いていたが、氷が着いてから、悪天がしばらく無かったらしく岩からは剥離しかけた状態に見えた。

さあ 一気に行こう!!

そんな時に岩壁に雪がチラチラ舞い降りて来た。

黒部の深く狭い谷間に吹く風は穂高の3000mの岩場に比べると暖かった。

ザイルの整理をしている間にチラチラの雪は直ぐに湿っぽいボタン雪に変わって勢いを増す。

スラブを一ピッチ登り終わるころには雪に雨も交じるべたべたのミゾレ雪に変わる。

スラブに雪が付き、うっすらと白くなるとフリーで登るのはとても危険に思えた。

かといって、無雪期には不要なボルトを連打すると岳界から

「何だよ あの会は」

と陰口を言われるのは目に見えていて安易には出来ないし、それでも登るためにはヤムなしとしても打つにしても時間がとてもかかる。

どうしようか。

どこか遠くで音がした。

それがなんだとも思わず、そんな下手な思案が続く。

何事!何事?何事何事?

何事も糞もない。

上空を見上げると登攀ピッチ最終ピッチのハングからツララが剥離して落下して来るのが目に飛び込んできた。

一箇所が剥げると、それが隣に伝播したように、次から次へと落ちてくるのだ。

やがて谷間には飛来音と炸裂音が鳴り渡る。

そんな状況でやるべき事はただ一つ、当たらないこと。

しかしそれでは走って避けるなんて出来ない壁の中では神仏のご加護しだいだから、こんな場合は頼りない。

それならば

早く逃げることだ。

逃げる間に自分には当たらないこと。

それだけを祈る。

は や く ニ ゲ ロ

雪が着いて苦しい登攀だった

足の下400m 遠くに河原がかすんでいる

雪が着いて苦しい登攀だった

足の下400m 遠くに河原がかすんでいる だけど、壁から逃げるって時間はあっという間に進むのに、ちっともはかどらない。

何か動く度にセルフビレイは大丈夫かという確認は忘れてはならない。

これを誤って幾多の岳人が

とグランドフォールへの悔やみの言葉を告げられたことか。

だけど

は や く ニ ゲ ロ

とぶんぶん唸って落ちてくる氷の塊がけしかける。

大スラブの中間付近からのボルト一本にザイルをダブルで垂らしスラブ下小ハングの下へ待避。こ

れで直撃は避けられる。

それからザイルを引っ張って外す。

これで、登り返すとなるとスラブの登りは一からやり直しだ。

外さないとしたら、それに氷のかけらが直撃したらロープは使用不能となる。

そもそも、当たったとしても当たらなかったとしても張りっぱなしのロープが損傷したかどうか点検しようもないから、天気が回復したとしても、そのロープに命を託すわけにはいかないから、この場合の撤去は正解だろう。

小ハングの下からの京都ルートからコールがかかる。

京都ルートは大きなハングの下に垂直に引かれたラインのため、ハングが庇になりツララの攻撃は確実に避けられるので、こちらの蜘蛛の子を散らすような右往左往の大騒ぎも全くの他山の石らしく、のんびりしたものだ。

ハングの下で30分ほど待避する。

そしてツララの落下が少なくなったのを見計らって下降をもう一回行い、黒部川の川面に着く。

湿り気を含んだ雪は更に勢いを増し、やがて壁一面が雪に覆われる。

そんな様を岩小屋から眺めるのだった。

次の日、富山大ルートは雪がべっとりとくっつき、もはや僕らの実力では登れない状態だった。

スラブだって氷が堅く着けばステップを刻んで登るという手段もとれるが、そこまでがっちりとくっついているではない。

べっとりくっついた雪となると支持力は期待できないし、それを取り払った後の岩肌をフリクションに頼って登るなんて論外だ。

逃げた後で

三日目

ルートを京都ルート一本に絞った。

強引に三人のメンバーに入り込んで、壁の雪かきと雪落としを行い、それから三日間掛けて登った。

そのルートを単独でやってきたTくんは僕らの登攀最終日に壁に取り付き、たった一日で登って降って行った。

僕らの登攀は彼の露払いを行ったような些細なものに思えた。

僕ら三人は上部岩壁を上り、山頂に達してから北西尾根を名剣温泉前に下降して奥鐘山西壁の冬の登攀を終えたのだった。

そして、誰ぞが言った。

「下界的登攀はこれで終わりにしよう」

岩壁は長く、きつく、大変だったが、吹きすさぶ風も冷気はなく、達成感もなにか違うと感じ、確かに穂高とか剣の冬期登攀とは異質な登攀だったと思ったものだ。

でも、それは、それ以来、あの壁を登りには行かないための

逃げ 口上

であったと最近思うようになった。

帰りの宇奈月までの冬期歩道20kmは往路以上に長く感じたものだ。

以上

つまらない 逃げた

話しでした。

しかし、逃げたとなると

雪崩集中の三ルンゼ(一ノ倉)からも逃げ出したし、冬のS字ルート(唐沢岳幕岩)ではツラツラの油氷にアイゼンの爪が立たなくて逃げた。

エトセトラ・エトセトラと、そんな厳しいところで無くとも、例えば三つ峠や城山・幕岩・城ヶ崎に瑞籬山麓のゲレンデなど、少し難しいグレードのついている壁など普段でも三回に一回は何かと理由をつけて逃げ出しているのだ。

それをいちいち全部並べていたら、この話、何時になったら終わる事か見通しも立たられない。

それではいい加減に飽きている皆さんにも申し訳ないし、自分自身でも飽たから今回はこれ位で打ち切りにします。

(お後はパートⅡにて 時期はそのうちということで)

さて、あそこに置いてきたメガネ

何時取りに戻ろうかと考えている。

雪が降ったり大雨が流れると分からなくなるから、ゴミにならないうちに回収を行うのなら今の内だと考えていたら12月後半になって雪が降ってしまった。

だから、今年中の回収はちょっと難しい。

来年になったら見つからないだろう。

・・・・それでも・・・・

顎の骨が安定し、歯の治療が終わるのが来年の9月だと言うから、それくらいまでにはなんとかしたいな。

それまでは、歯の治療費を稼ぐバイトでも頑張ろうかと言ったら

<あんたの会社・兼業禁止でしょ>だって

小遣い減額をユミコちゃんに自主申請するくらいだな、俺に出来る事は

山には行けず、その時間をタップリとウソで固めた山話をでっち上げるのに使えるはずが、どうもそうならず何かと忙しい。

そもそも、熊と喧嘩した日から、考えたら一日も会社は休んでいない。

実際かなりの日数休んだのだが、勤務暦を振り替えと称して自分に都合良く、例えば11月は振替日を十五日設定し出勤日を後半の五日だけにして有給休暇取得日をゼロにした。

それでも年初からの振替日は三十数日 (五年ほどたまったのを全部取って良ければ一年は休める計算だが、年度変更で前年分は無効になってしまうのがモッタイナイ) は残っていて、まだまだ休めるが、

仕事の量はそうは都合良くタイミングを合わせてはくれず、休んだだけの分に当たる机の上から天井まで、地震への転倒防止を真剣に考えなければならないほど積み重なってしまった。

これを処置してくれる代替え人はいないのだ。

自分で処置せねばならない。

でもね、あれほど積み上げ、仕事の締め日はとっくに過ぎているのに、

困っていると言っているのは仕事を抱え込んでいる本人だけで、

他のだれも何も困っていないらしく、

「何時できるんだよ」

と言ってくる人は皆無である。

おそらく、積み上げたモノを全部そのまままとめてゴミ箱にぶち込んでも何事にも支障は生じないだろう。

これって・・・・マシラって会社では無駄な仕事をやっているらしいことが、この年になってようやく分かったということだな。

ちょっとは周囲を見て、たまには勉強しなくちゃダメだと反省する。

なにもクマだけがマシラの反省の種ではない。

来年は何をするか、今の内に考えよう!

この話(Part1)取り合えず終了 Part2は何時になるか不明 2007/12/28